Para o meu povo, o tempo não se mede em anos, mas em histórias passadas junto à fogueira. Com a pele enrugada e o olhar voltado para o passado, sinto que é minha vez de contar. É o dever de um soba cuja vida mudou com a chegada da Companhia.

Antes deles, a nossa vida na Lunda era tecida em harmonia com a terra. Os rios eram as veias do mundo. As árvores, os pulmões. Em cada rocha ou clareira sentíamos a presença dos nossos antepassados. Eu recordo o cheiro da terra molhada depois das primeiras chuvas. Recordo a corrente fria do rio nos meus pés. Éramos parte da terra, e a terra era parte de nós. No entanto, ela guardava um segredo. Brilhante, duro, nas suas profundezas. Um segredo que viria a mudar o nosso mundo para sempre.

Antes de o brilho dos diamantes ofuscar as nossas tradições, o meu papel como soba era claro. Eu era o guardião do equilíbrio. Competia-me aplicar a justiça, resolver disputas entre famílias e, acima de tudo, manter a ligação sagrada com os espíritos da terra e dos antepassados. O meu povo olhava para mim não com medo, mas com respeito, pois a minha palavra era a continuação da palavra dos que vieram antes de mim.

A minha autoridade vinha das insígnias herdadas: o bastão entalhado da linhagem, o citwamo ca xiki de madeira resistente. Sentar-me nele era sentir o peso dos que me antecederam. O poder emanava da confiança do povo e da bênção dos espíritos. Isso mudou quando um novo poder, vindo de longe, passou a cobiçar a nossa terra.

A Diamang não chegou em silêncio. Chegou com a força dos seus cipaios, os seus polícias africanos, que percorriam as nossas aldeias com uma missão: recrutar homens para o trabalho, para o contrato.

Nós, os sobas, fomos postos numa encruzilhada difícil. Lembro-me das noites sem dormir. O fumo do cachimbo enchia a cubata. A minha mulher dormia enquanto eu pensava nos nomes que teria de dar. Lembro-me do rosto de um rapaz, o filho do meu primo. Forte. Bom caçador. Senti o coração apertar-se ao saber que o seu destino estava agora nas minhas mãos.

Resistir significava punição, prisão, humilhação. Colaborar, enviar os nossos próprios filhos e irmãos para um trabalho duro e distante. A colaboração tornou-se, muitas vezes, a única alternativa para nos livrarmos das retaliações.[1]

Foi nesse tempo que senti o meu poder real a esvair-se. A minha capacidade de proteger a minha gente agora estava limitada pela força da Companhia, e senti que o meu poder, como o de tantos outros sobas, estava em franco declínio. No entanto, nem todos os brancos eram iguais: havia homens do poder e homens das pedras. Um deles, um geólogo ainda jovem, olhava para a terra não com a cobiça do chefe, mas com a curiosidade de um feiticeiro a ler os ossos. Falava pouco, mas os seus olhos compreendiam a linguagem antiga das rochas. Isso eu via.[2]

A verdadeira história desse tempo de dor não está nos relatórios da Companhia, mas nas canções que o nosso povo cantava ao fim do dia. Eram canções de perda, de saudade e de sofrimento. A “Missão de Recolha de Folclore Musical” da própria Companhia guardou, sem saber, a voz da nossa alma ferida. Contavam a história de Muassonhengue, um jovem que partiu para o contrato e, quando regressou, soube que a sua mãe tinha morrido na sua ausência. O seu lamento era o lamento de todos nós: “Ó feiticeiro, que mataste minha mãe, quem me leva à sepultura dela, para eu lá chorar, ó feiticeiro?”

Estas canções eram o nosso refúgio, a única forma de contar a nossa verdade. Mas a Companhia não usava apenas a força. A sua arma mais subtil e poderosa não era de ferro, mas de vidro e de madeira: o grande Museu que construíram no Dundo.

Lembro-me da minha primeira visita ao Museu do Dundo. Fui convidado como um chefe honrado. O edifício era um gigante de tijolo no coração da terra. Lá dentro, ar frio; cheiro de pó e silêncio. Os meus passos ecoavam no chão polido. Estranho som, num lugar em que tudo o que era nosso estava mudo. Então vi: nas vitrinas de vidro, sob uma luz pálida, estavam os nossos objetos sagrados. Vi a cadeira do soba Kalundjika, que conheci, rapaz. Lembro a força da sua voz sentado nela… e agora estava ali, fria e vazia, com um papel pequeno com o seu nome, como se fosse uma campa. A nossa alma presa atrás do vidro.

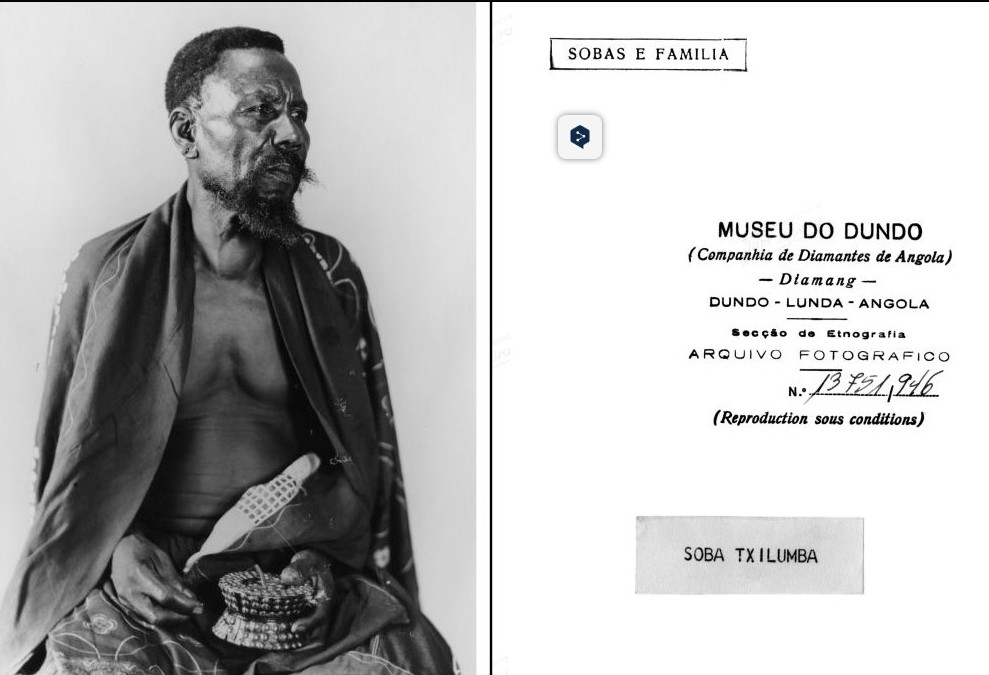

A Diamang usava o Museu para nos oferecer presentes e nos “honrar”. Mas cada presente tinha um peso; cada honra era uma forma de controlo. O manto mucambo, recebi-o com grande alegria, sim. Mas ao vesti-lo, senti que me tornava o soba tradicional que eles queriam que eu fosse: obediente, previsível, uma peça colorida no seu jogo. As medalhas eram pesadas e brilhavam ao sol. Sobas como Tchingambo e Samalamba exibiam-nas com orgulho. Mas era um prestígio que vinha deles, não dos nossos antepassados. Cada medalha no meu peito era um elo que me prendia mais a eles do que à minha terra. Deram-me o meu retrato emoldurado para pendurar na minha cubata. Era um feitiço poderoso; nunca um homem do nosso povo se tinha visto assim. Mas era um feitiço deles. A minha imagem, presa à moldura deles, tornava-me um deles, uma peça da sua coleção, para ser olhado, e não para ver.

Junto ao Museu, construíram uma sanzala, uma aldeia-modelo. Ali viviam e trabalhavam os nossos melhores escultores, como o grande Mulumba Canhanga. Diziam que era para “preservar” a nossa arte, mas, na verdade, os artistas eram como peças vivas do Museu, a trabalhar sob o olhar atento e sob o domínio da Companhia.

Uma vez por ano, havia a “Festa Grande”. Era um espectáculo de abundância. Nós, os sobas, éramos os convidados de honra, mas era uma honra amarga, pois durante o resto do ano estávamos proibidos de entrar nas minas. Lembro-me do soba de Sombo a queixar-se em voz baixa: “Gostei muito, comi e bebi o quanto quis. Mas dinheiro é o que a Diamang não me dá”, enquanto via os seus próprios “súbditos” receberem prémios em dinheiro. Saíamos do Dundo com presentes nas mãos e um peso no coração, pois entendíamos que cada honra que nos era concedida era também um elo na corrente que nos prendia à vontade da Companhia.

Agora, no fim da minha jornada, olho para trás e faço as contas desta vida. A chegada da Diamang foi como uma cheia que arrasta tudo, mas também deixa novas sementes na terra. Perdemos o controlo sobre a nossa terra e as suas riquezas. Perdemos grande parte da nossa autonomia, vendo o nosso poder diminuir até ficar pouco mais do que uma sombra. Perdemos a força de muitos dos nossos jovens, levados para o trabalho forçado, para o contrato de onde voltavam doentes ou não voltavam de todo. Aprendemos a arte difícil da negociação para sobreviver, a dançar uma dança perigosa entre a colaboração e a resistência silenciosa. Aprendemos a usar os símbolos do novo poder, como retratos e medalhas, para manter algum prestígio perante o nosso povo. Acima de tudo, aprendemos a manter viva a nossa verdadeira história.

Diziam em Lisboa que a Companhia era uma “empresa de colonização” que nos tratava bem. Líamos essa bondade nos corpos exaustos dos homens que voltavam do contrato e na fome que as rações deles não matavam. A história deles era escrita com tinta em papel; a nossa, com suor na terra e lágrimas nas canções.

Aos mais novos, que leem estas palavras, deixo um pedido. Não olhem para a nossa história com um olhar simples, de julgamento fácil. A vida sob este poder não era preta ou branca; era feita de muitos tons de cinzento. Compreendam as escolhas difíceis que a minha geração teve de fazer.

E lembrem-se sempre de que a nossa cultura não é um objeto morto a ser guardado numa caixa de vidro. É uma chama que arde dentro de nós. Enquanto cantarmos as nossas canções e contarmos as nossas histórias, ela não será aprisionada nem extinta. Ela vive na vossa alma e na vossa voz. Mantenham-na acesa.

___________

[1] A principal função dos sobas para a Diamang era actuar como mediadores no recrutamento de mão-de-obra, sendo peças essenciais para o fornecimento dos trabalhadores necessários à exploração mineira. Os sobas eram responsáveis pela seleção prévia nas suas aldeias dos homens que seriam entregues aos cipaios para cumprir o trabalho por contrato (trabalho forçado cuja duração variava entre 12 a 24 meses). Os trabalhadores “contratados” vinham geralmente de regiões distantes da Lunda, como Moxico ou Malange, e eram conduzidos em longas marchas a pé até à sede no Dundo. Eram destinados às tarefas mais pesadas e perigosas, como o desmonte de materiais, a remoção do estéril e o transporte manual de cascalho em cestos. Tinham um estatuto social inferior e eram submetidos a uma repressão disciplinar severa, incluindo castigos físicos se falhassem as metas. A partir de 1961, com as mudanças no quadro jurídico, as autoridades administrativas deixaram de receber remunerações por estes serviços, que passaram a ser pagas exclusivamente aos sobas pela sua colaboração directa no angariamento. Além do recrutamento forçado, a Diamang utilizava os sobas para fazer propaganda junto das populações, incentivando os trabalhadores a apresentarem-se espontaneamente ou a permanecerem na empresa como “voluntários” após o término dos seus contratos iniciais. Os “voluntários” ocupavam geralmente os postos de trabalho mais leves ou especializados (mecânicos, carpinteiros). Tinham maior margem de negociação e, em caso de insatisfação, podiam abandonar o serviço com maior facilidade, uma vez que não estavam sob a mesma vigilância que os “contratados”. Os sobas funcionavam como representantes da autoridade da companhia nas suas comunidades, sendo incumbidos de aconselhar o seu povo ao trabalho e à disciplina. A sua colaboração era vista como vital para a estabilidade da região e para sustar possíveis revoltas ou resistências. Os chefes tradicionais tiveram um papel determinante no apetrechamento do Museu do Dundo, fornecendo informações etnográficas, identificando objetos e facilitando a aquisição de peças para o acervo. Também eram responsáveis por mobilizar e coordenar os ensaios dos grupos folclóricos que se apresentavam nas festividades da empresa. Os sobas eram instados a vigiar actividades ilícitas, como o contrabando de diamantes, e podiam ser punidos ou presos pela administração colonial caso não cumprissem as metas de recrutamento ou não mantivessem a ordem esperada. Em troca desta colaboração multifacetada, a Diamang mantinha um sistema de recompensas para beneficiar os sobas material e simbolicamente (através de mantos, fardas, medalhas e retratos), garantindo que estes se mantivessem prestigiados perante os seus súbditos, desde que servissem os interesses da empresa.

[2] O geólogo e engenheiro de formação a quem se atribui um olhar sobre a terra comparável ao de um feiticeiro pela sua capacidade de ler a estrutura do solo, foi René Delville. Embora a frase “feiticeiro a ler os ossos” seja uma caracterização lírica comum na historiografia e documentários sobre a Lunda (como em passagens de “Dundo, Memória Colonial”), Delville é considerado um investigador cujas características confirmam essa visão. Delville notabilizou-se na Diamang ao desenvolver a teoria geológica do “Graben Lucapa”. Seguindo pistas iniciadas por Freire de Andrade, identificou compartimentos geológicos lineares que se estendiam de Maludi até à fronteira com o Zaire, o que permitiu localizar com precisão jazigos diamantíferos primários e secundários. Devido à sua personalidade reservada e à precisão das suas análises, Delville era conhecido na Lunda pelo nome de Dimoxo, o nome de um pássaro da região que, segundo a crença local, fala pouco, mas só diz a verdade. Foi ele quem sugeriu a toponímia de Lucapa (situada entre os rios Luachimo e Chicapa). René Delville é recordado como um mestre da prospecção que não olhava para a geologia apenas como uma técnica de extração, mas como uma investigação profunda da história da terra.