O Menino do Elefante é muito mais do que um romance de formação no sentido clássico. No Bildungsroman tradicional, acompanha-se o percurso de amadurecimento de um indivíduo desde a juventude até à maturidade, numa trajetória de aprendizagem que, no final, integra o protagonista no mundo adulto.

Aqui, porém, a aprendizagem não é apenas individual: é indissociável da história coletiva de um país que se transforma. O crescimento do narrador — de Fenómeno no circo a Fernão Lucas no espaço público — é paralelo à passagem de Portugal de um regime autoritário para a liberdade democrática. Logo no início, o narrador afirma: “Sim, eu quero renascer. Mas com a festa dos sentidos na sua máxima exuberância. Na plenitude da minha oração. Rezando-me.”(p.56) Esta frase é o programa íntimo de todo o livro, e o seu cumprimento faz-se em três movimentos: a invenção íntima de si; a afirmação pública da identidade; a comunhão plena com a liberdade.

Narrado na primeira pessoa, o romance conduz-nos pela infância e adolescência de um menino órfão que encontra no elefante — companheiro simbólico — a ponte para a memória da mãe e o caminho para a liberdade. A progressão narrativa (infância no circo, boémia jornalística, finalmente o 25 de Abril) é ritmada por episódios que funcionam como vértebras de uma fábula trágica e luminosa.

Na primeira fase, como Fenómeno, nome herdado do mundo do circo, o narrador sobrevive entre a ternura da avó, a proteção da tia malabarista e a precariedade de uma vida itinerante. É nesse território que “se reza”: invoca-se a si próprio como fonte de força, coragem e sentido, convocando a mãe ausente. O elefante, animal da memória, torna-se altar móvel dessa liturgia de resistência — o primeiro ensaio do seu renascimento.

Ao longo da obra, “rezar-se” é um ritual de insubmissão íntima, um acto de atenção radical que encontra ecos nas orações laicas de Clarice Lispector, em Água Viva, na “atenção pura” de Simone Weil, e na iconografia poética e insubmissa de Cruzeiro Seixas, com as suas criaturas-totem e geografias interiores que guardam e transfiguram a memória. Poderia ainda habitar a suspensão meditativa de Tarkovski, a fusão felliniana entre quotidiano e onírico, ou a Lisboa filmada por Pedro Costa, onde a dignidade nasce nas margens.

O segundo movimento acontece quando, já adolescente, foge para Lisboa, se torna paquete num jornal e começa a escrever. O encontro com a violência institucional no orfanato onde visita um amigo desperta nele a necessidade de denunciar. Ao assinar a sua primeira reportagem, revela o seu nome: Fernão Lucas. Este é o seu segundo renascimento. Recuperar o nome verdadeiro e assiná-lo não é apenas um passo profissional: é o acto simbólico de reconstituir a própria dignidade. Até então, fora apenas “Fenómeno” — um nome dado de fora, moldado pelo olhar dos outros, pela função no espetáculo. A conquista de um nome próprio é, no romance, um gesto de autodeterminação. É por isso que a Revolução de Abril, que encerra a narrativa, não surge como um episódio separado da história pessoal: ela coincide com a passagem do epíteto ao nome, da performance à identidade, da sobrevivência à cidadania.

Neste período, o narrador deixa de “rezar-se”. Tenta-o algumas vezes, mas a mãe, a avó e o elefante não lhe surgem. A invocação íntima cede lugar à coragem pública, à palavra que enfrenta a PIDE, o medo e a guerra colonial.

Assumir o nome é assumir a responsabilidade e o risco de existir à luz do dia. O país, tal como o Menino, precisava de se “rezar” a si próprio para reencontrar a voz e libertar-se de um regime que o reduzira ao silêncio. A libertação colectiva espelha a libertação interior: o que começou como oração privada transforma-se em metáfora de emancipação política.

O terceiro e último movimento é o coroamento simbólico de todo o percurso. Na madrugada de 25 de Abril de 1974, depois de ter acompanhado todos os momentos da Revolução, de braços abertos, correndo pela cidade, Fernão Lucas grita “Viva a Liberdade! Viva a Liberdade!” até se deixar cair na relva húmida, na Avenida da Liberdade. Não se rezou; não precisou. A experiência concreta da liberdade produziu o mesmo efeito: a mãe, a avó e o elefante descem do céu, lançando-lhe cartas que se transformam em estrelas, como um fogo de artifício que anuncia o futuro. É a “festa dos sentidos na sua máxima exuberância” vivida no presente absoluto, a plenitude da oração tornada realidade. O que antes era uma busca imaginária tornou-se presença real, alimentada agora pela comunhão entre a libertação pessoal e a colectiva.

Com uma escrita que oscila da crueza à poesia, entre o registo trágico-cómico e o realismo mágico, Luís Filipe Sarmento constrói neste romance um universo de resistência sensível. O elefante, animal da memória, é altar e cúmplice; o “rezo-me” é a sua liturgia; e o Menino — trapezista, jornalista, cidadão — é simultaneamente narrador e protagonista da própria Vida.

O Menino do Elefante é, assim, um romance sobre a passagem da identidade imposta para a identidade assumida, do ritual íntimo à acção transformadora. É a história de um renascimento que começa na imaginação, afirma-se na palavra pública e cumpre-se no espaço colectivo. Num tempo em que as liberdades voltam a ser ameaçadas, este romance recorda-nos que a liberdade não é apenas uma conquista celebrada: é uma condição que exige ser vivida e defendida com a mesma coragem íntima e pública que atravessa a vida do Menino do Elefante».

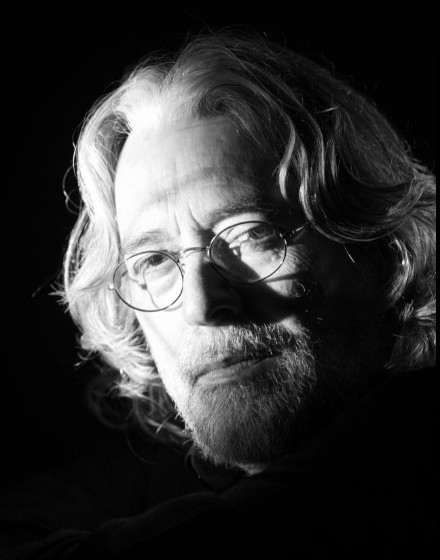

Por Celeste Afonso