De há muito acompanho o interesse de Jorge Barros pelos Açores. Guardo na estante e na mente belas fotos das minhas ilhas de berço desde um álbum por ele publicado em anos perdidos na memória. Não há muito tempo, cruzámo-nos calcorreando as ruas de Ponta Delgada, ele carregando ao ombro sofisticado equipamento fotográfico e eu, munido de um simples iPhone. Fotografávamos os criativos e coloridos tapetes de flores a poucas horas da passagem da procissão do Senhor Santo Cristo. Nem me atrevi a pedir-lhe as suas fotos de profissional para não me envergonhar com as de amador que sou. Mas ali partilhávamos uma paixão pelos Açores. A minha, porém, de nativo, era natural. A dele, um continental, é que carecia de explicação. Nunca obtida porque veio a pandemia e o meu pedido ficou adiado. Até eu receber dele um email:

Ando há muitos anos a conviver com os Ranchos de Romeiros[1] na ilha de S. Miguel que, durante a quaresma, percorrem trilhos, caminhos e estradas à volta da ilha.

Sempre me fascinou aquele mistério, de grupos de homens a caminhar rezando, cantando e confraternizando com serenidade, nas pausas para comerem e descansarem.

[…]

Penso ser fundamental para o leitor enquadrar-se nesse estado de espírito sabendo da razão histórica deste acontecimento ímpar no mundo.

Conhecendo-te com um grande gosto pela tua terra é razão para te convidar a participar neste meu projecto com um texto de introdução […].[2]

Na verdade, esta transcrição do convite, se feita por extenso, bastaria para servir de introdução ao seu livro, sem necessidade de qualquer participação minha. Até porque nunca fui de romeiro. Nem sequer os fotografei. Na minha rota de vida, não aconteceu passar em S. Miguel uma Quaresma desde os meus treze anos. Por sinal guardo deles uma impressão de quase medo. Na minha infância, ouvi-los cantar em tom plangente e cavernoso aquela Avé Maria cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós… arrastada e sofridaamarfanhava-me as entranhas transmitindo por todo o meu corpo um tenebroso, quase tétrico arrepio. A minha ilha triste em Março, os homens de xaile, bordão, lenço e terço, descalços caminhando sobre o chão molhado arrochavam-me o coração. A minha alegria congénita nada tinha a ver com aquela tristeza dolente a rondar o funéreo.

Daí a minha inicial vontade de escusa face a este convite.

Que quer então o Jorge Barros que eu venha dizer? Que tenho ouvido testemunhos das pessoas mais impensáveis que se submeteram à experiência e juraram que ela deveria ser obrigatória para qualquer ser humano? Nenhuma delas me disse que se juntou à romaria para cumprir a promessa supostamente feita há cinco séculos pelos meus antepassados que, confrontados com a fúria aterradora da lava a descer do vulcão ameaçando devorar tudo e todos, alvoroçados e em pânico prometeram percorrer todos os anos a ilha a pé durante uma semana inteira parando em todas as igrejas dedicadas a Nossa Senhora. Isso consta da história, todavia os romeiros de hoje com quem converso dizem-me que se incorporam sobretudo porque os que já fizeram a romaria juram a pés juntos ser uma experiência profundamente marcante: calcorrear a ilha rezando em uníssono numa sintonia misteriosamente telúrica e transcendente, não raro sob o espesso nevoeiro ilhéu e a teimosa e impertinente chuva, alheios a qualquer tipo de intempérie porque arrebatados por uma força coletiva roçando o místico, provocava uma catártica lavagem na alma, antítese da imagem espelhada no cansado físico de cada romeiro.

Não, não sei explicar. Acontece apenas em S. Miguel, e agora também em Fall River e em Toronto (em versão reduzida a um dia), para onde a tradição emigrou no saco das memórias ilhoas que o clássico quadro de Domingos Rebelo “os Emigrantes” não registou, mas deixa adivinhar.

Nas outras ilhas dos Açores essa tradição é estranha. Sobretudo na Terceira, onde se diz que em S. Miguel a ideia de uma festa é andar na rua com um santo às costas. Há qualquer coisa de islâmico na fé micaelense. Não sei se terá chegado à ilha via Alentejo, que me parece ser a mais profunda influência ali. Mas nada que os historiadores possam confirmar. Gaspar Frutuoso, a nossa fonte única, escreveu os seus muitos volumes de Saudades da Terra mais de cento e cinquenta anos após os Açores serem povoados e nada esclarece. Portanto, tudo permanece enigmático. E misterioso, como é tudo o que com esta tradição se associa.

As romarias de hoje já não carregam aquela marca de deprimente tristeza (e, diga-se, de pobreza) da minha infância. Antigamente, os romeiros pernoitavam em casa dos habitantes da última freguesia aonde chegavam, que fraternalmente iam ao adro da igreja oferecer os seus préstimos – uma ceia, uma lavagem dos pés e uma cama com lençóis lavados até à alvorada porque a regra era partir para continuar a caminhada antes de o sol nascer. As tradições também evoluem e muitos romeiros sentem necessidade dessa terapia anual, uma lavagem do seu íntimo, uma experiência de religação ao essencial da vida do espírito.

Nos meus arquivos pessoais, tenho uma nota sobre este tema de que reproduzo aqui uns parágrafos:

Aqui há poucos anos, deparei por acaso na livraria Culsete, em Setúbal, com o livro Segredos Revelados. Uma Viagem à Ilha e as Romarias Quaresmais Micaelenses, de Joaquim Figueiredo (Lisboa: Fonte da Palavra, 2011). Adquiri-o de imediato e comecei a lê-lo ainda em Portugal.

Nunca fui de romeiro e só tenho ouvido relatos de gente que fez a experiência e jura por ela. O Miguel Moniz, meu aluno e colaborador aqui na Brown onde se doutorou em Antropologia, agora no ISCTE, saiu duas vezes com os romeiros do Pico da Pedra e não se cansava de evocar e enaltecer a experiência. Dos romeiros tenho no ouvido a sua toada dolente, plangente e funda, cavernosa mesmo, naquela inconfundível “Avé Maria” arrastada e sofrida, mais as imagens do xailes, lenço, terço, bordão pingando de suor ou de chuva. Saí demasiado jovem de S. Miguel e nunca mais lá voltei em tempo de Quaresma, altura das peregrinações de sete dias em torno da ilha visitando todas as igrejas dedicadas à Virgem Maria.

Agora foi a primeira vez que encontrei um relato minucioso da experiência. O livro, aliás, contém dois. A primeira parte narra a vivência do autor seis meses na ilha há vinte anos, quando lá foi fazer uma série de espetáculos com uma rábula de sua criação. É a segunda parte que mais novidade constitui pelos interessantes dados sobre essa tradição das romarias quaresmais, como por exemplo as normas rígidas impostas aos irmãos “que vão de rancho”. O autor revela um notável espírito de observação, tem o cuidado de tomar notas e age como um antropólogo, com a diferença que participa mesmo como peregrino e vive a experiência com autenticidade. O livro inclui registos que abrem para a misteriosa alma micaelense, o modo como convive com a tristeza, a doença, o sofrimento e a morte, e se entrega a uma prática aparentemente masoquista como a descrita com alguma minúcia nestas páginas. 313,5 km e meio a pé em sete dias, muitas vezes sob chuva forte e ventos, bolhas de água nos pés, caminhadas na lama, ajustamento a personalidades diversas e total obediência ao mestre, reza sem fim até os bofes quererem escapar-se pela boca. O autor levanta o véu sobre algumas das diversíssimas razões que empurram muitos romeiros para tal sacrifício. Uma delas fixou-se-me: “a solidão que sentem depois de entrarem na reforma”.

Não vem ao caso, todavia registei a sensibilidade do autor à paisagem micaelense – em todo o livro, mas particularmente ao longo do percurso da romaria. Como Joaquim Figueiredo não é propriamente um narrador literário, mas mais um jornalista com vocação para antropólogo, não se lhe soltam rasgos que captem em palavras para o leitor os cenários que o deslumbram – no entanto regista com frequência o quanto eles o impressionam. Tem, além disso, o cuidado de anotar pormenores históricos sobre a maioria dos lugares e igrejas visitadas no percurso, bem como observações acerca de aspetos arquitetónicos e artísticos destas últimas. Naturalmente que esses elementos não lhe foram fornecidos pelo mestre da romaria, mas de certeza coligidos posteriormente pelo autor. Esse interesse pouco comum entre nós ficou, aliás, patente no relato da sua primeira visita a S. Miguel, quando revela que, no intuito de conhecer melhor os Açores, leu uma notável quantidade de livros de história, cultura e literatura açoriana que pessoas diversas lhe ofereceram.

Uma curiosidade final: o autor, alentejano, já na primeira parte do livro apontara semelhanças entre a cultura micaelense e a alentejana (noutra passagem o autor já havia aludido às afinidades entre a toada do canto dos romeiros e a dos cantares alentejanos) e termina assim o livro narrando o seu regresso a casa, em Lisboa:

Quando ao final da tarde, eu metia a chave à porta do prédio onde habito, saiu o meu vizinho Diamantino.

- Então vizinho, vem de alguma viagem ao Alentejo?

- Alentejo? Porque diz isso? – perguntei, já a adivinhar a resposta.

- -Então, de lenço alentejano atado ao pescoço e pau de varejar azeitona na mão, fácil é concluir que só pode vir do Alentejo.

Registo estas observações apenas como leitor desse interessante relato de um romeiro de fora da ilha que se integrou num rancho como se da ilha fosse. O simples facto da possível ligação entre o Alentejo e S. Miguel não é suficiente para explicar o fenómeno, que suponho exclusivamente micaelense. Sempre houve manifestações vulcânicas e abalos de terra em quase todas as ilhas dos Açores e, no entanto, apenas em S. Miguel o fenómeno ocorre. A mim, que há cinquenta anos vivo num bairro de Providence marcadamente judeu, sinto-me levado a associá-lo com a celebração anual do Atonement – a data judia da expiação, reparação e de reconciliação entre a humanidade pecadora e Deus – se bem que proporcionalmente bem longe na sua manifestação pública. Ela é, aliás, uma versão da desobriga, a confissão geral praticada na Quaresma. Na história das religiões, essa expiação /renovação está associada à ideia de sacrifício e manifesta-se num ritual de limpeza e de busca de pureza moral, ou pelo menos de tentativa de repurificação moral. Por outro lado, ocorre-me um outra associação: quem alguma vez teve uma experiência Zen reconhecerá que a repetida cantilena da Avé-Maria dos romeiros acaba produzindo uma intensa ligação entre os elementos do grupo, numa espécie de cadeia absorvente e criadora de uma sensação de unidade, que os romeiros micaelenses referem como “fraternidade”, termo por sinal consignado no título deste álbum hoje a ser aqui lançado.

Mas voltando ao tema do atonement, essa quase universal necessidade de expiação e reconciliação parece-me poder explicar em parte (e sublinho: em parte) a sobrevivência das romarias pois, como atrás disse, não ouço nunca os atuais romeiros evocarem a importância de se aplacar a ira de Deus castigador com vulcões e terramotos como razão para o seu envolvimento na peregrinação. Quer dizer: suponho que as circunstâncias telúricas açorianas terão levado ao estabelecimento da tradição, todavia ela aos poucos ter-se-á transformado num ritual de expiação e renovação espiritual. Pelo menos é isso que depreendo dos relatos dos romeiros que leio, ou com quem converso. A vulcanologia e os abalos de terra contextualizaram e terão dado forma ao fenómeno micaelense, no entanto ele insere-se numa longa, antiquíssima e universal tradição de expiação, purificação e religação com o divino. A necessidade da limpeza profunda que justificava a antiga confissão anual seria uma dessas manifestações. A vontade humana de viver mais e melhor, renovando-se e ressurgindo da queda parecem-me a mim a mais natural explicação desta tradição. Para poder afirmá-lo com mais segurança, seria importante entrevistar os romeiros atuais e perguntar-lhes por que razão se incorporam com tão abnegada convicção nesse exigente ato anual. Quase aposto que nenhum invocaria a razão histórica de terramotos e vulcões. Mas, que eu saiba, esse estudo ainda está por fazer.

Faço questão de acrescentar que sou o primeiro a reconhecer que esse é apenas um aspeto do complexo fenómeno das romarias micaelenses. Outras devem existir e escapam-me, como creio que escapam aos autores de tudo aquilo que sobre o fenómeno leio na tentativa de compreender algo que eu próprio nunca experienciei. Como disse, terramotos e vulcões sempre existiram ao longo da história dos Açores e só em S. Miguel as romarias surgiram. Os mais trágicos terramotos a afetar zonas urbanas ocorreram em 1522 em Vila Franca do Campo e em Angra, em 1980, e no entanto nenhuma romaria surgiu na ilha Terceira. Com isto quero apenas significar que admito a minha incapacidade de explicar a persistência através de tantos séculos desta misteriosa tradição.

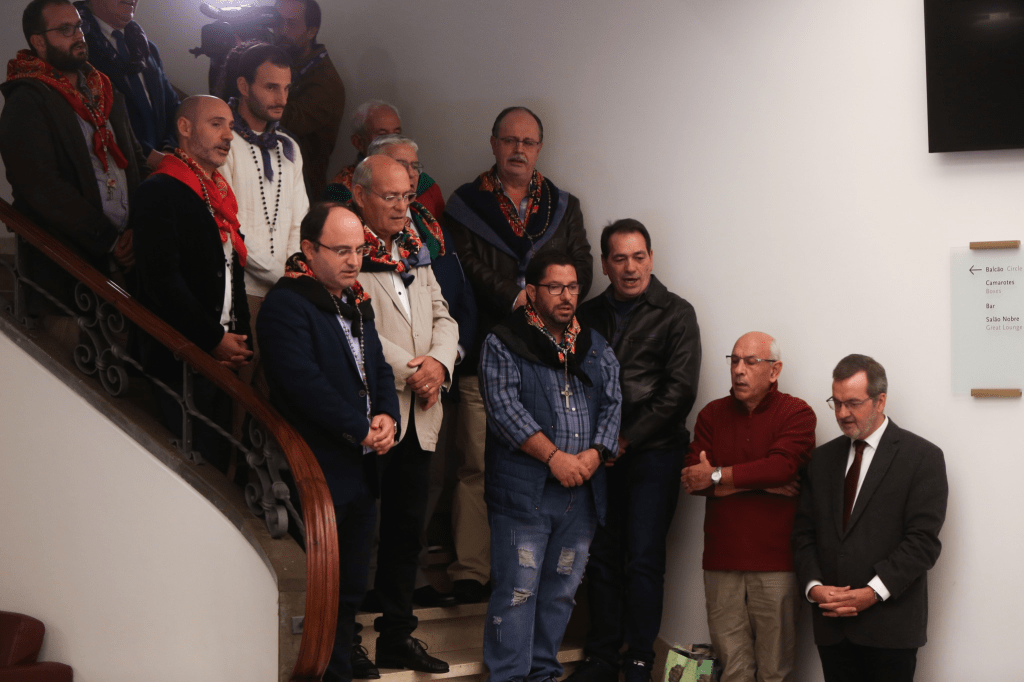

No entanto, a minha vinda aqui teve a ver sobretudo com a apresentação e o elogio do magnifico trabalho fotográfico de Jorge Barros e do seu filho Pedro, que gravaram imagens a partir de agora indeléveis de momentos dessas romarias quaresmais. Cada página é um mergulho nas profundezas de um mistério apenas refletido nos rostos dos peregrinos, apontando para algo inacessível e insondável para quem apenas contempla de fora.

Estas impressionantes e poderosas fotos de Jorge Barros, mestre na arte de agarrar o real em imagens, falam por si. Como tal, dispensariam perfeitamente qualquer palavreado. Especialmente o meu, pois ele viveu a experiência na pele acompanhando-os bem de perto a fotografá-los, e eu nem isso.

Providence, Rhode Island, 25 de novembro de 2023

S. Roque, S. Miguel, 3 de dezembro de 2024

Onésimo Teotónio Almeida catedrático jubilado da Brown University, Providence, RI

[1] São grupos de número variado de romeiros [uma média de 25 a 30 cada], com origem nas mais diversas freguesias da ilha.

[2] E-mail de 15 de outubro de 2023.

Fotografias da Livraria Letras Lavadas do lançamento em Ponta Delgada